La Glasnost’ di Papa Francisco rispetto “al periodo più oscuro” della storia patria argentina era già iniziata alcune settimane dopo la prima messa pontificale di tre anni fa, ricevendo una delegazione di madri di Piazza di Maggio. In quell’occasione rispose alla loro richiesta che sì, il Vaticano avrebbe presto aperto quella parte di archivi che avevano a che vedere con gli anni della dittatura argentina. E mentre i minutanti agli ordini dell’arcivescovo francese Jean-Louis Bruguès bibliotecario e archivista di Santa Romana Chiesa si disponevano a preparare il materiale da esporre sotto la lente di giornalisti e storici il Papa estraeva le due lettere che il vescovo argentino Angelelli aveva con se al momento di essere assassinato, e che erano state mandate in copia al Vaticano alcuni giorni prima, per consegnarle al vescovo di La Rioja Marcelo Colombo e, tramite questi, al tribunale che stava giudicando i militari sospetti di essere i mandanti del suo assassinio. “Nella causa di Mons. Angelelli è stata decisiva l’incorporazione di due documenti che il Papa ci ha inviato perché li presentassimo davanti ai tribunali argentini” riconobbe monsignor Colombo il 14 maggio in una intervista a Terre d’America.

Ai vescovi sudamericani di passaggio a Roma, ultimo l’uruguayano Daniel Sturla, arcivescovo di Montevideo, Bergoglio ha chiesto di offrire la massima collaborazione alle autorità locali per raggiungere la verità storica e quella umana sulle sorti degli scomparsi, cosa che il cardinale di nomina bergogliana ha prontamente fatto assicurando la collaborazione della Chiesa di Montevideo alla ricerca dei resti degli scomparsi negli anni dei governi civico-militari in Uruguay.

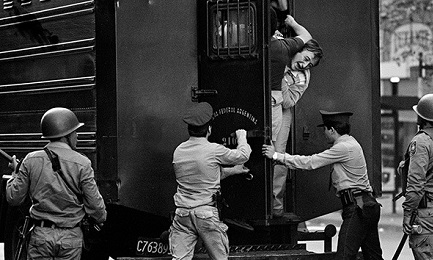

La decisione di aprire gli archivi Vaticani permettendo di prendere visione di quel che c’è dentro sugli anni della dittatura giunge quasi in coincidenza con il quarantesimo anniversario del golpe militare del 24 marzo 1976. “Una data da non dimenticare” avverte la Conferenza episcopale argentina che si appresta anch’essa ad aprire i propri archivi alla stregua di quelli vaticani. Cosa ci si possa aspettare dai primi e dai secondi è oggetto di supposizioni alla vigilia dell’anniversario della “rottura dell’ordine costituzionale e dello stato di diritto” come preferiscono chiamarlo i vescovi. Ci saranno evidentemente le note informative e i rapporti stilati dai nunzi vaticani pre, durante e post golpe militare. Due nel caso dell’Argentina, gli italiani Pio Laghi (1974 – 1980) e Ubaldo Calabresi (1981 – 2000). Ci saranno lettere e materiali vari allegate alle stesse inviate da vescovi che si sentivano in obbligo di scavalcare il filtro dei nunzi, Laghi in particolare, ma anche di superiori e superiore di congregazioni religiose che alle case generalizie a Roma erano legate da un flusso di comunicazione ordinaria che per volontà espressa di alcuni o alcune potrebbe essere stata dirottata verso la Santa Sede. Più interessante, quando la si potrà conoscere, sarà l’informazione contenuta nell’archivio del vescovo castrense e a questi indirizzata dai vari cappellani militari che entravano e uscivano dai quartieri e dalle caserme e che non potevano non conoscere quello che si pensava e – almeno in parte – si faceva. Quanto agli scomparsi e ai figli rubati le aspettative non sono elevate e il segretario generale dell’episcopato argentino monsignor Carlos Malfa ha già anticipato che non ci sarà da aspettarsi molto altro oltre a lettere, petizioni e denunce dei famigliari delle vittime.

Si sa che la Chiesa argentina non ha reagito allo stesso modo all’incalzare degli eventi che soprattutto tra il 1976 e il 1980 hanno causato la sparizione di migliaia di connazionali. C’è chi si è opposto apertamente alle misure repressive e ha pagato con la vita o la prigione l’ardire, e sono una minoranza. Chi ha taciuto equiparando la violenza di stato a quella di chi voleva sovvertire l’ordine sociale conosciuto. Chi, disponendo comunque di notizie scarse e incerte, ha tentato silenziosamente di aiutare i perseguitati e tra questi ci fu Bergoglio che – lo si è saputo a spizzichi e bocconi dopo la sua elezione – ha dato ricovero e fatto espatriare un certo numero di potenziali desaparecidos.

Quarant’anni dopo l’episcopato nel suo insieme torna su una pagina di storia traumatica e dolorosa, le cui ferite riconosce che non si sono ancora rimarginate. “Le conseguenze degli scontri, il dolore e la morte, sono ancora presenti e ci stanno davanti come un passato che dobbiamo affrontare e sanare”.

Poche righe, quelle firmate dalla Commissione permanente a nome di tutta la Conferenza episcopale, che il quotidiano argentino Pagina 12, sulle cui pagine ha scritto lungamente il grande accusatore di Bergoglio Horacio Verbitsky, titola come “Un cambio en el discurso de los obispos”, un cambiamento nel discorso dei vescovi. Nel testo di questi ultimi ci si riferisce agli anni della dittatura come ad “Un momento complesso e difficile che culmina nel terrorismo di stato” le cui nefandezze vengono elencate con puntiglio: “la tortura, l’assassinio, la sparizione di persone e il sequestro di bambini”. Alla fine del documento ci si chiede, quasi con sgomento, “com’è stato possibile che si sia caduti in un periodo così oscuro della nostra storia”. Un periodo che i vescovi riconoscono che non è definitivamente alle spalle. Basti pensare che a maggio prenderà il via il processo più grande per numero di vittime (269), imputati (15) e denunce (15) nella storia della provincia di Tucuman, una delle più “represse” dalla giunta militare capeggiata dal generale Videla. Si capiscono le parole successive del documento episcopale: “Le sue conseguenze di lacerazione, dolore e morte permangono ancora e ci stanno innanzi come un passato che dobbiamo affrontare e sanare”. Per raggiungere – con due parole tipicamente bergogliane – “concordia e amicizia sociale”.

ametalli@gmail.com

ametalli@gmail.com